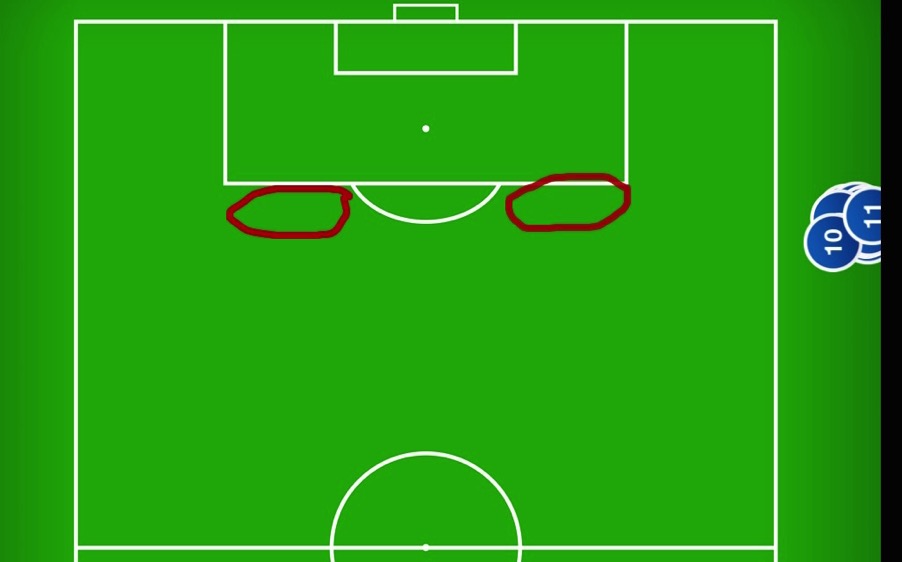

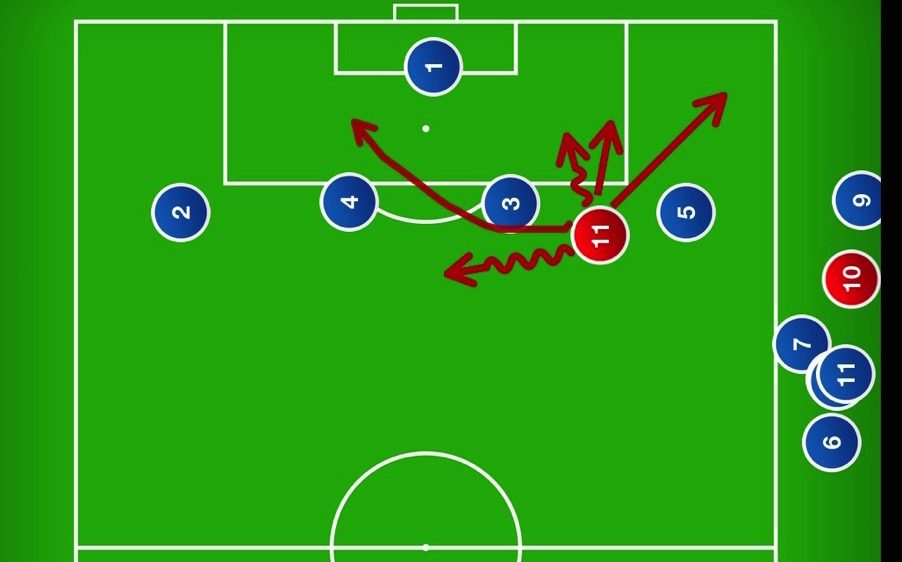

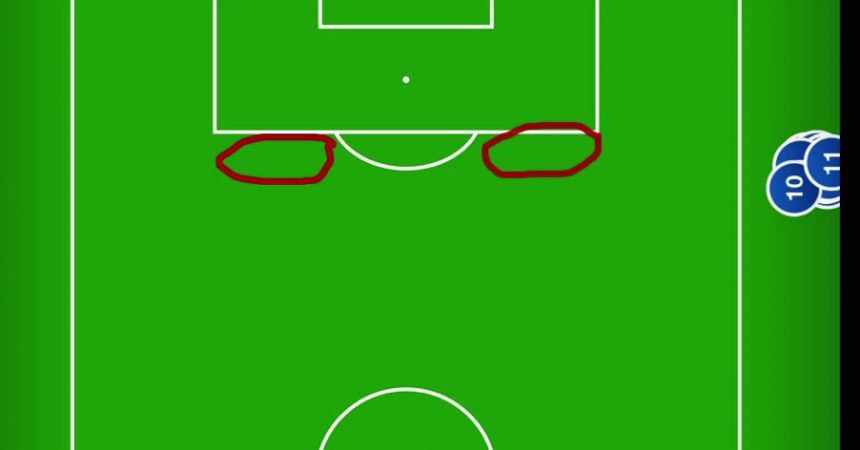

4-4-2 ゾーンディフェンス セオリー編の中でトレーラーゾーンと定義したゾーンは現在ハーフスペースと呼ばれています。ハーフスペースはゾーンディフェンスの弱点であるので、現代サッカーでは重要なエリアとして位置づけられています。今日は、ハーフスペースを更に細分化してファイナルサードの崩しを詳しく紐解きます。冒頭の画像の赤丸についてです。このエリアに名前を付けたいのですが、なにかいいアイディアはありますか?

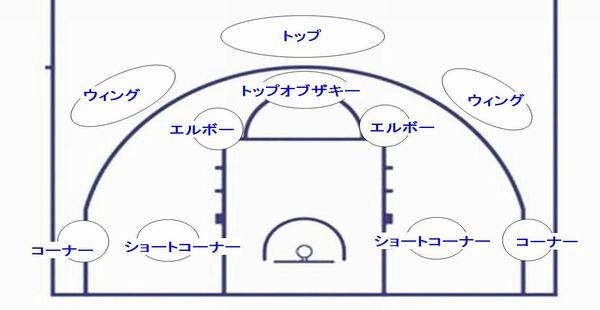

どうしてこのエリアに注目したかの経緯を説明します。はじめは賢者籠球の鶴さんの解説動画に出てきたエルボーでした。賢者籠球第一章のプリンストンオフェンスのピンチピストエントリで鶴さんがエルボーでのスクリーンの位置について細かく説明していて、「バスケではこんなに細かくエリアが分かれているんだなぁ、ふーん」くらいにしか思っていなかったのですが、第2章の5outの解説動画を見たら、「エルボーの位置の1mの差でプレーの選択肢が変わるんだなあ」という学びがありました。そんなことをぼんやり思い出していると、「ひょっとしてこれってサッカーにも当てはまるんじゃないか」と着想を得て、自分のプレー経験を振り返ってみました。すると、サッカーにもエルボーらしきエリアが存在するじゃありませんか。

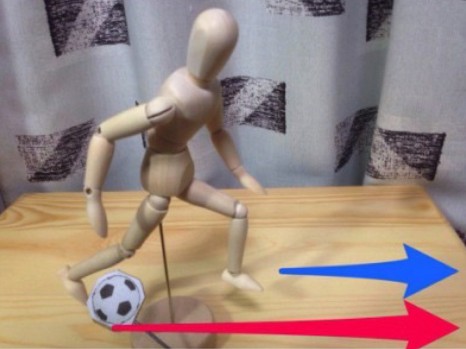

ちなみにバスケットのエルボーとはここです。

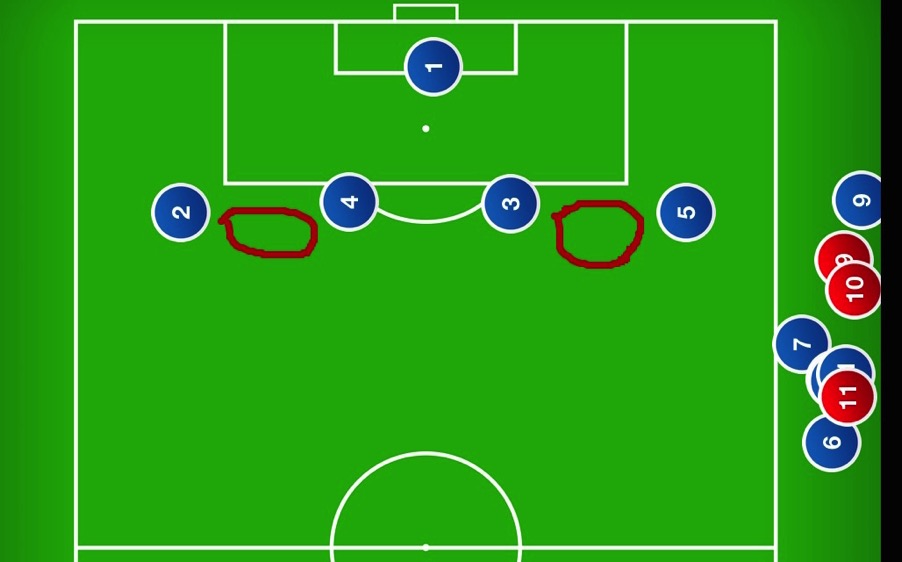

サッカーで言うとあくまで相手が基準とするので、DFライン上から3〜4m落ちたあたりまででSBとCBの間のエリアを指します。セットオフェンスで相手が引いてるとDFラインはペナルティエリアの線上あたりにくるのでだいたい冒頭の画像の位置くらいになると思います。

僕はプレーしていて味方がここにいないとチャンスになりにくいな、逆にいてくれるとチャンスになるなと感じていました。

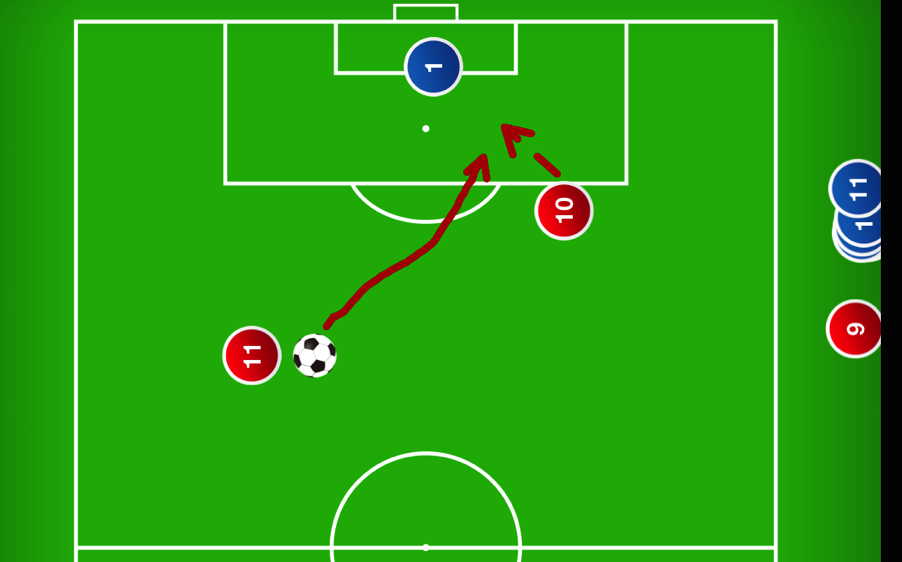

なぜなら、この位置に味方がいるとバックドアとグティパスが通りやすくなるからです。

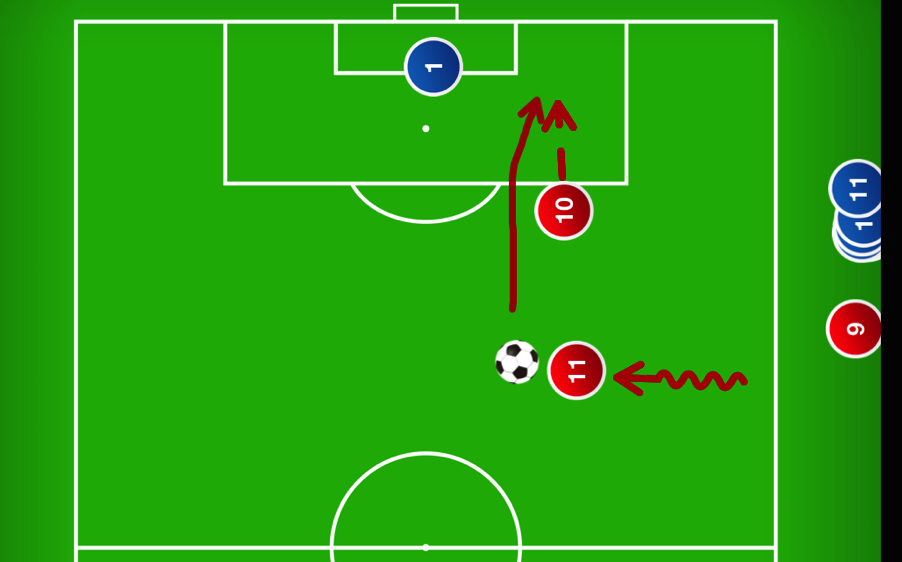

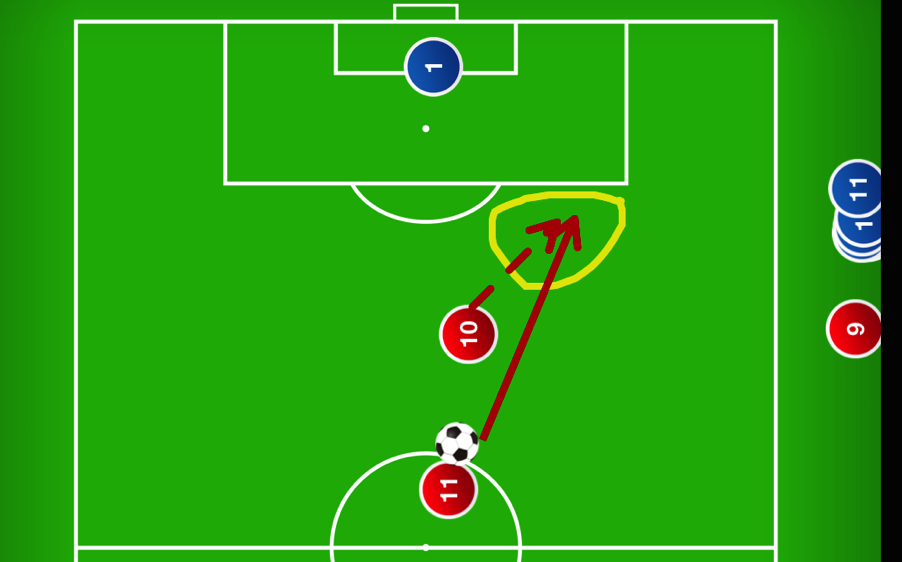

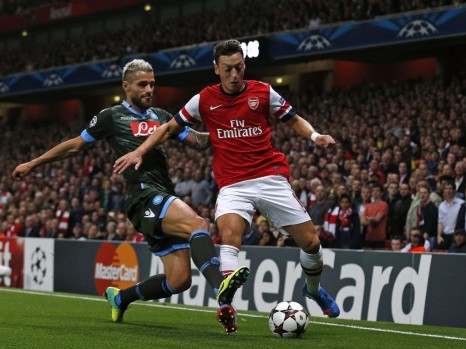

バックドア

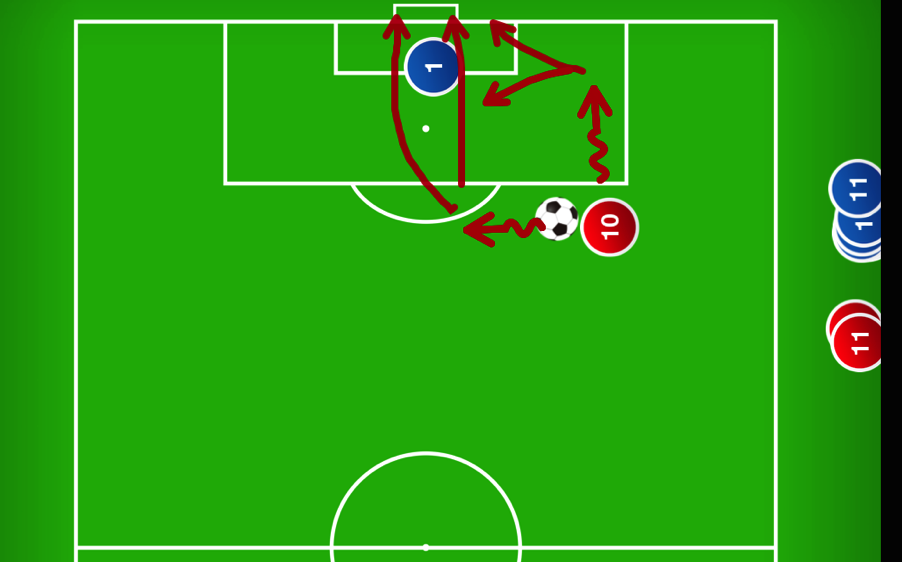

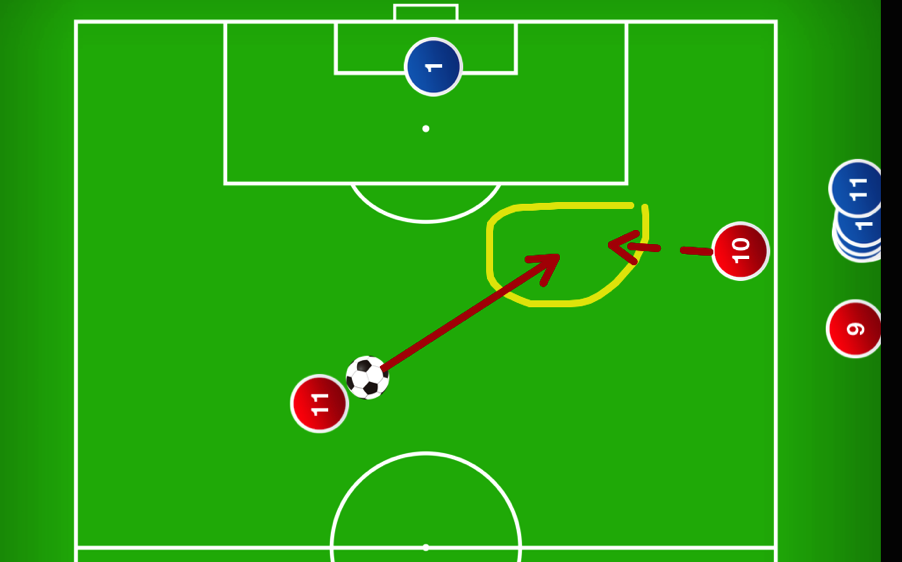

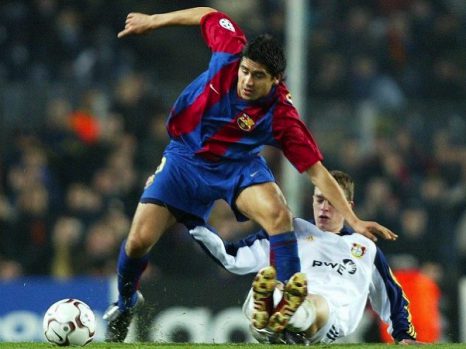

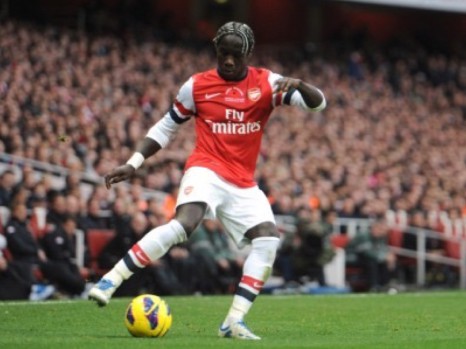

グティパス

ハーフスペースといっても下のようなところにいても最終ラインは崩しにくいです。DFの裏をとることが難しいからです。

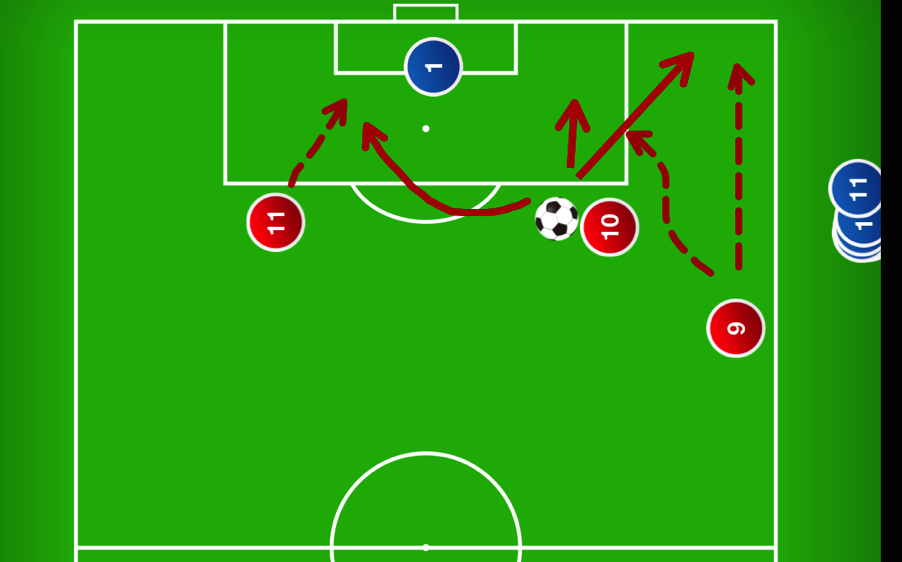

前述のエリアにいるときに足元で受けてもチャンスは多いです。自分で撃ちに行く場合、懐トラップからファー巻きシュートあるいは股抜きニアシュート、ドリブルでペナ角に侵入。

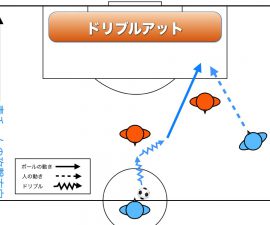

また味方とのコンビネーションを使っても面白いです。逆サイドのバックドアに合わせるパス、オーバーラップを使う外へのパス、インナーラップに合わせてペナ角に流すパス。中央に向かって横にドリブルし裏を狙う味方にパスを狙うドリブルアットも有効です。

このエリアにパスを付ける前から話すと、ここに侵入する形もいろいろあります。

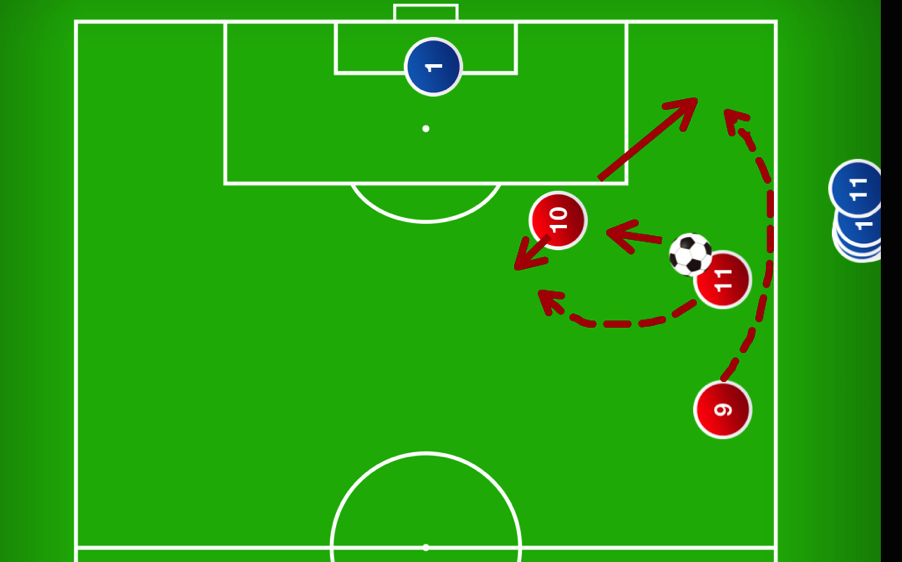

トップからボールによるように外に流れる

中盤からバックステップで侵入

サイドから中央に寄ってパスを引き出す

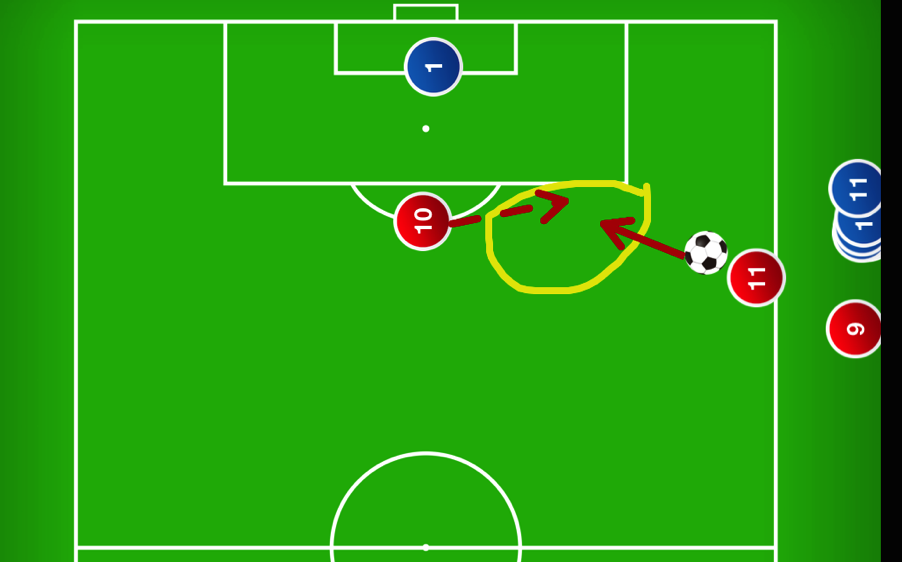

サイドからパスをつけるとき「スプリットカット」がコンビネーションとして強力です。

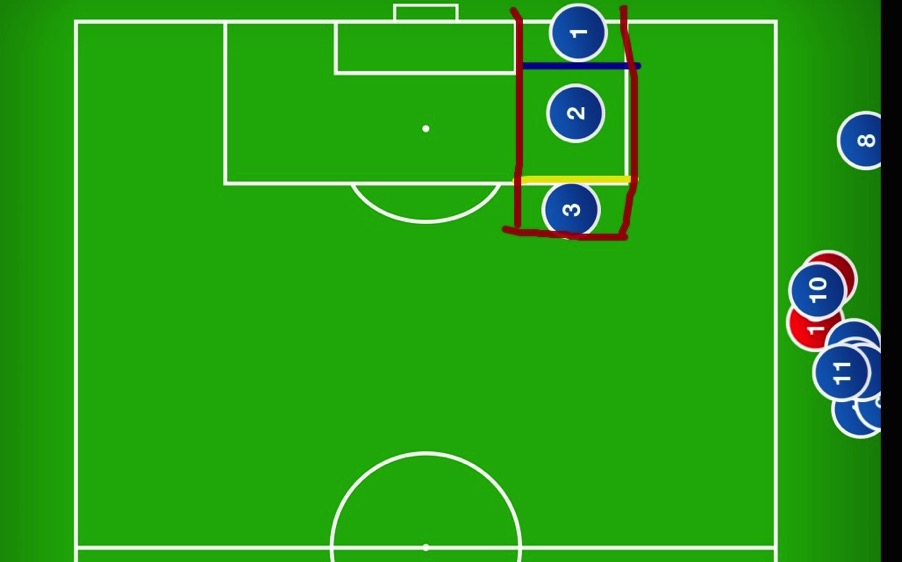

あんまり細かく分ける意味はないですが、以下のエリアに名前を付けてもいいんではないでしょうか?もう少し議論しやすくなるはずです。

現代サッカーのゲームメイカーはこのポジションでパスを受けてプレーすること、このポジションから動き出してパスを受けることあるいは味方のためにスペースをつくることが使命であると考えています。ゲームメイカーの生息域が変わってきたということですね。中央からサイドへそして”エルボー(仮)”へ。

賢者籠球おすすめです。

4番スペースとエルボーの相違点は何でしょう。

エルボーは2dポジショニングって感じですかね。中盤でなく最終ラインを引きつけることがメインって感じですかね。

ざっくり言うと4番、細かく言うとエルボー大事ですよねって感じです。4番4番言ってた時はそこまで理解が深くなかったということです。

FWのオフザボールについて教えてほしいです

コメントありがとうございます。フォワードの動きについてはいくつかセオリーがあるので今後紹介しますね。ただ、、僕はフォワードではないので、ミッドフィールダーから見てこう動いて欲しいという内容になります。実際には反射的に身体が動くことが大事なので、特にゴール前では、その点はご自身で磨いていって欲しいと思います。記事は年内には書いてみようと思います。しばらくお待ちください。